留守儿童是指外出务工连续三个月以上的农民托留在户籍所在地家乡,由父、母单方或其他亲属监护接受义务教育的适龄儿童少年。

由于父母长期外出,留守儿童的情感需求得不到满足,遇到心理问题得不到正常的疏导,极大地影响了孩子们的身心健康。

图片来自网络

少数孩子不理解父母,认为家里穷,父母没有能耐,才外出打工,由此产生怨恨心理;也有孩子在父母回家后会疏远父母,和父母产生情感隔膜。

事实上,留守儿童的父母抛下自己的孩子外出打工,是大多数家庭的无奈之举。身为父母,内心都希望可以陪伴孩子的每一天,不错过孩子成长的过程,于是为能平衡生计和给自己孩子更好的未来,背井离乡成了相对可能的选择。

家书,就是指一个远在他乡的人与家里人相互来往的信。信中包括了自己在外面发生的事等,较多的是平安信。在电报普及之前,家书是主要的沟通方式之一,是维系家人情感的一种联系方式,其中包含着浓浓的亲情。

如今电脑、电视发展迅速,估计现在的孩子都没有真正的写过信。

但是书信除了是一种传统的异地信息传递方式,还是一种独特的信息交流方式,它能帮助你将难以面对面表达心情,通过书信的传递给对方。

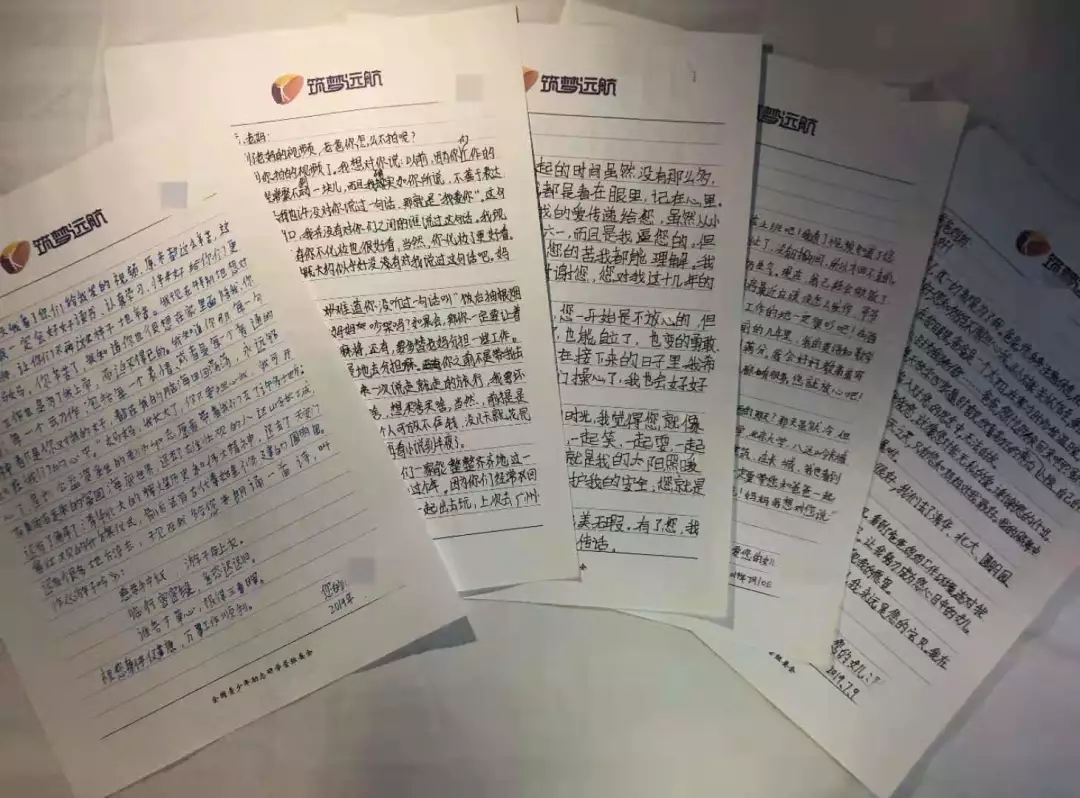

基于以上现象,研学活动中重点设计了“一封家书”的环节。我们通过家长视频寄语邀请务工者现场交流等主题,让孩子了解家长工作的现状,理解父母的艰辛与不易。然后通过分享与交流让游学儿童把对父母想说的话写成一封信,感恩父母辛勤养育,感恩被爱的幸福。

雏鹰学员写的家书

此环节由本次志愿者团队中年龄最小的两个高中生策划和执行的,他们从小生活在城市,虽然年龄还小,但是他们觉得关爱留守儿童也是他们义不容辞的责任。

活动开展前,孩子们围圈而坐,主持人和孩子们共同回顾了六天的研学内容,欣赏了北京的园林艺术及建筑风格,感受到了北大、清华学府的深厚底蕴,体验了科技馆的前沿科学……

交流正酣,主持人话锋一转,将孩子们的目光引向大屏幕。屏幕上显示的是某个孩子的家乡,这时立马有孩子举手,说那就是自己的家。

指认家乡现场

对于第一次独自离开家门参加游学,本身就是一个很大的挑战,此刻看到熟悉的家,多少有些惊喜和伤感。随着主持人的提问,仿佛又回到了自己熟悉的环境和陪伴在身边的爷爷奶奶……

现场

接着主持人又播放了事先准备好的视频(孩子父母的工作场地、对子孩子的牵挂和鼓励以及让孩子留守的身不由己)

孩子们越看越安静,静默中眼泪就在眼睛里打转了……

那眼泪里有想念、有感动、有感激、有理解、还有满满的爱……

就这么看着,他们和此刻走在北京街头的孩子没有任何区别,一样阳光,一样可爱,一样对未来充满期待!

事实上,他们来自大山深处,有的父母离异;有的失去了亲人(父亲或者母亲);有的住在偏远的山里面,上学、放学都要靠步行;有的家里有人生病……

他们还有一个共同的身份:留守儿童。

但是在游学的过程中,他们比走在北京街头的孩子更独立、更乖巧,不同的是她们内心深处特别的敏感,时刻都在“察言观色”,正因为如此,他们会更加理解父母的不容易与辛苦。

那一天,我们在太阳下走了很远的路,志愿者老师看到旁边年龄最小的琪琪,关心的问:“宝贝走累了吧,再坚持一下,我们很快就到了!”

听到这个话,琪琪立马抬头挺胸边走边说:“不累!我爸爸才累,他每天都在太阳下面干活,而我只是在太阳下面玩儿。”

观看视频中

接下来一个又一个熟悉的画面出现在孩子们面前,孩子们依次走上前台“认领”,看爸爸或妈妈为自己录制的视频,聆听最熟悉的声音。

慢慢地,现场的气氛越来越凝重,不管是台上的、还是台下的孩子,都啜泣起来,有的控制不住自己的情绪,眼泪直流……

主持人还特意联系了部分学员的家长(有些家长因为工作性质的原因,不能在这个时间段语音)现场交流,孩子们都表达了对父母的感激和爱。(对于这个年龄的孩子和中国父母羞于表达的特征,他们可能很少如此直白的说出自己的心里话。沟通与交流会让彼此的心灵更靠近,所以不管什么时候,都要去表达,无论快乐与悲伤。)

听完父母的寄语,项目组把事先准备好的纸笔发放给孩子们,为自己的爸爸妈妈写一封家书。

写家书

“一封家书”环节结束后,清华大学的小姐姐,作为留守儿童代表诚挚地讲述了自己的故事。

曾经的学姐也是留守儿童,她讲到自己是如何通过自己的努力考入中国最高学府的?

她给孩子们分享了自己学习的方法;作为留守儿童面对生活、学习的态度;面对心中的郁结,可以采取的处理方法……

其实学姐说的这么多,最后总结起来可以用三个词语形容:善于总结、坚持梦想、永远善良。

做一个勤奋的人,做一个善良的人,做一个懂得感恩的人,一封家书中传递了太多的真情。